茶の心を継承する、都市の山居

「茶庭を受け継ぐ家」

徳澤貴美子さんの茶室を訪ねて

徳澤貴美子さんの茶室を訪ねて

築70年を超えた、広間と小間の茶室を含む自宅を建て替えて、一昨年から新たな気持ちで取り組んでおられます。

今回、そのお稽古の様子を見学させていただきました。

都心にもかかわらず、そこには静かな時間が流れていました。

「父が昭和18年に建てたもので、茶室は八畳の広間と、三畳台目の小間、そして一畳台目がありました。でも築70年を超えていましたから、敷居がすり減って建具が外れたり、雨漏りもひどくて……。自宅介護していた母を看取って1年経ったときに一念発起しました」と徳澤さん。プライベート空間とあわせて伊佐ホームズが設計・施工を引き受け、2014年に完成しました。

掛軸を拝見する生徒さんの所作を見つめる徳澤貴美子さん(右)。取材時は炉の季節で釣釜を掛けていた。

京都の大徳寺玉林院蓑庵を写した小間の茶室。

設計を担当した新谷和彦は、「建物を拝見すると歪みがあって、このままでの維持は難しく、建て替えを提案しました」と話します。もとは平屋でしたが、幹線道路に面していて、建築物の高さの最低限度を7メートルと定めている地域なので、2階建てで計画しました。

このときの徳澤さんの切なる願いは、「できるだけ茶庭はそのままにしてほしい」ということでした。

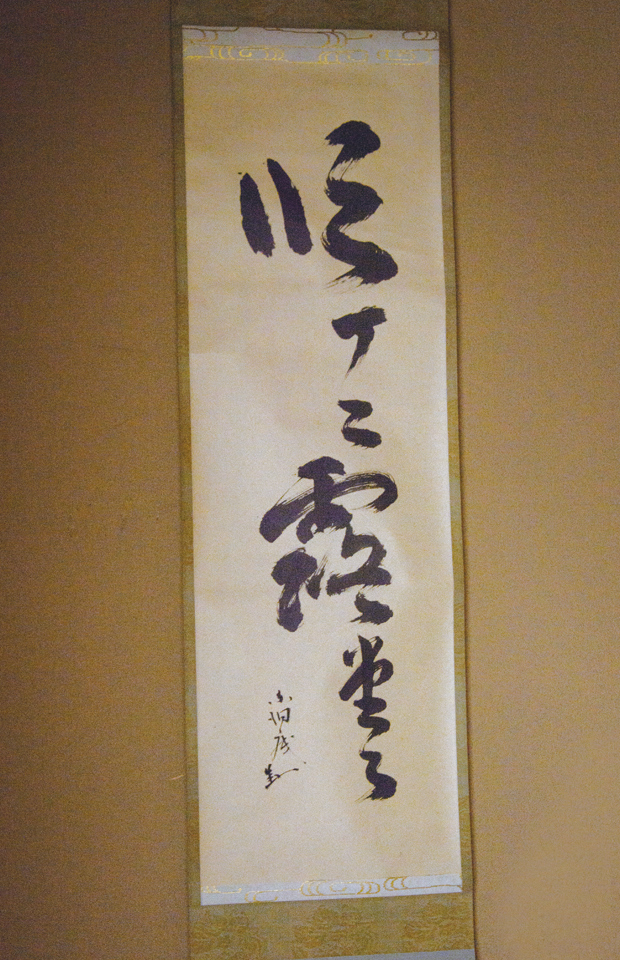

「明瀝々露堂々」徳澤さんのお父さまである不洞庵の書。

やわらかな光に心が落ち着く。左手奥が躙り口。

「伊佐ホームズさんの家を見ていて、素敵だな、今度生まれ変わったら、風通しの良い家に住みたいな、などと思っていました。まさか実現するとは考えてなかったのです。いまは快適に、愛犬とともに楽しく暮らしています」と、ころころ笑う徳澤さん。お稽古の時とは違った一面を見せてくださいました。

都忘れと花筏が生けられていた。

特別座談会

お茶の美意識を語るには「想い」がたいせつです。

林屋晴三先生をお迎えして

徳澤貴美子さんは、林屋晴三先生とは、お父さまの代からのおつきあい。

爽やかな5月の夕刻、徳澤さんの家に先生をお迎えし、伊佐裕、設計の新谷和彦も交えて、この家の思い出や茶道ややきものについてのお話を伺いました。

座談会は広間で行われた。左から徳澤貴美子さん、林屋晴三先生、伊佐裕。広間の床の間は、床柱に赤松皮付、相手柱に档(あて)錆丸太。

11歳から現在まで

70年以上の時を超えて

徳澤先生にお越しいただくのは、ここの建て替えを終えてから初めてですね。ようこそお越しくださいました。

林屋お父さまは京都・大徳寺玉林院で下宿しながら、表千家で茶の湯の修業をなさっていましたね。ぼくは実家が京都で、母は玉林院に茶の湯の稽古に通っていましたから、そこでお父さまとの知己を得たんです。家にお招きしたことも何度もありました。ぼくは11歳、お茶のお稽古を始めたときです。

昭和22年、18歳になって東京国立博物館に勤めようと上京したのですが、実際には1年ほど待って就職しました。その間に、お父さまを訪ねたところ、なかなか帰してもらえなかった。一晩、二晩と、結局半年ほど居候することになりました。戦後の物資の少ない時期でしたし、何も持たずに来たから、お母さまはご苦労なさったのではないかと推察します。

徳澤そんな昔のことですから、お気になさらないでください。

林屋お父さまは、表千家の宗匠のなかでも、図抜けてものの分かる人でしたね。こだわりの強い人でもありましたが、ぼくにとっては心を通い合わせる、小学生以来のお茶の道の先輩だったんです。

徳澤先生は、わたしにとって兄上のような存在でした。小学生のころに初めてお茶席に入ることを許され、高校生になると先生のご講義を聴くようになりました。とても心に響いたんです、若くて何も分かっていなかったにもかかわらず。いまでも当時のノートを大事に持っています。それが日本のやきものの勉強の初めです。ばっちりとメモをしていましたから、いまだにひもとくことがあります。

1928年京都市生まれで今年米寿を迎える林屋晴三先生。19歳から東京国立博物館に勤めて陶磁の知見を深めた。現在では茶陶における第一人者として広く知られる。著書も多数。この日は数多くの茶碗の名品を観てきたからこその力強い言葉が次々にくり出された。

座談会の最初に林屋先生に出されたお茶碗は、瀬戸唐津。

上手さではできない

“想い”が茶碗をつくる

伊佐じつは私は熊谷守一の作品をたいへん好んでいるんですが、先生の御本を読ませていただくと、床の間に熊谷守一は軽い、お茶のときに床の間に掛けてしっくりとくる現代作家の書は奥村土牛さんとあって、そのことについてぜひお伺いしたいと思っていたんです。何か判断基準はあるのでしょうか?

林屋それは書についての話ですね。いろいろ掛けてみてね。お茶室でいちばんさまになるのが土牛さんの書だったんです。

伊佐それは直感から来るものなんでしょうか?

林屋自ずからなるものなんですよ。長年お茶を考えて、また茶室をしつらえたりしていますと、見えてくるのでしょうね。たとえばとある高僧の墨跡は、お茶にかないすぎます。かないすぎても、何もなくてもいけないんです。同じ人でも気が乗って書いたときは違います。でも品は外せません。土牛さんの書は品格があって味わい深い。書はおもしろいものです。

伊佐お茶碗でも同じですか?

林屋現代の方でも、轆轤の名手がおられますが、それは職人芸にほかなりません。雑器をつくれば上手でしょうけれど、どんなに轆轤がうまくても、茶の湯の茶碗はひと味違うものでなければなりません。上手だから良いわけではないんです。茶の湯の茶碗は、もっと“想い”がないと。お茶の美意識を語るときには、それを理解できなければならないと思います。たとえば、国宝の井戸茶碗[*1]「喜左衛門井戸」はやきものとして巧妙なものではないけれど、韓国の名もない町の窯場の陶工が、ご先祖さまへの祈りの気持ちを込めてつくっている。ようするに祭器なんです。井戸茶碗は、いずれも品格があって、存在感があります。それに自由なんです。やはり、ひとかどのものをつくる人間は、心に自由がないといけません。千利休も、古田織部も自由だった。利休さんは、茶の湯の茶碗はどうあるべきか探り、従来にない新しいものをつくろうという意識がありました。そこで樂長次郎[*2]に出会って、「無一物」や「大黒」のような見事な茶碗が生まれました。つくったのは長次郎だけれど、利休さんの茶碗です。当時もてはやされた中国の唐物茶碗とは違った世界を造り出したんです。

織部の場合は、本当に自由。造形的に、装飾的に。利休、織部と続いた桃山という時代は、相反するものを持つ師匠と弟子、最高の関係であり、その50年の間に素晴らしい茶の湯文化を育んだと思いますよ。

徳澤先生ほど、あらゆる古いものを、本ものをご覧になった方はいらっしゃらないのでは?

林屋東博に勤めたおかげです。19歳から徹底的にものを観ました。ぼくは文献を信用しなくなった時期があるんですよ。文字情報では分からない。でもいまではものをしっかり観つつも、文献による裏付けも必要だと思っています。

伊佐やはり手に取ってご覧になるのでしょうね。

表千家教授、徳澤貴美子さん。しゃんとした姿勢をくずさず、朗らかな笑顔で、終始場を和ませておられました。

林屋もちろん触らなければ分かりません。とくに茶碗の場合は、茶を点てて、それを飲んで、やっと「あぁそうか」と思えます。誰もが体験できることではありませんから、ぼくは恵まれていましたね。でも、どうしてもお茶を飲んでみたいと思いながら、まだ実現していない茶碗があります。本阿弥光悦の「不二山」。とても品格の高いものです。光悦はアマチュアです。だからこそ“想い”が込められたのでしょう。

明恵上人の「あるべきようわ」を

日々心に留めて

徳澤ずっと親しんできましたが、子どものころは、お茶とは何かが分かりませんでした。けれど先生が講演で谷川徹三先生の言葉「お茶には四つの要素がある。芸術的な要素、社交的な要素、修行的な要素、儀式的な要素」に触れられた。お茶はひとつではないんだなぁと分かって、おもしろいと思いました。それが刺激になったんです。

林屋お茶は、実際にやってみないと理解できませんね。深く入り込まないと。知識で分かることは世の中には多いですけれど、所詮知識でしかありません。一座建立という言葉がありますが、もっとも大切なのは、主客が対座して一碗の茶を飲むこと。そこに心の通い合いがあって、深いものになっていくんです。

ぼくは17歳になるまで、お茶の稽古を本当に勉強しました。一週間のうちに3日間もお稽古をしていたんです。徳澤さんのお父さまに「晴三さんは良いお点前をするね」と言われたこともありました。いつ始まって、いつ終わったか分からないような、さらっとした点前だったようです。18歳のときです。

ところが、50歳を過ぎてから、小堀宗慶という遠州流のお家元と親交を結ぶようになって、目が開かれました。合計26回もお茶事に招かれたのですが、そのたびに教えられることがありました。20~21世紀にかけての茶の湯者であれだけの人はいません。あるときのお茶事で、炭点前[*3]をなさったのですが、羽箒で畳や炉縁、炉壇、五徳を掃いて清める所作が何とも言えなくて。ゆったりと静かでした。あれは“想い”を深める所作なんです。「あぁ、これだなぁ」と感じ入りました。だからといって真似はできません。ぼくは書生ですから。数寄の書生だから、数寄書生。印もつくっているところなんですよ。

徳澤ぜひ一筆書いていただきたいです。そのときには「数寄書生」の印を押して下さいね。

林屋そうそう、書にして差し上げようと思っていた言葉があります。いまぼくは、京都・栂尾に高山寺をひらいた明恵上人に帰依していて、その遺訓「阿留辺畿夜宇和」という言葉に引かれています。此の世にあるべきようにあろうとすること、人間にとって重要な言葉です。ぼくも毎朝「あるべきようわ」を問いかけ、その日の行動に移ります。

伊佐明恵上人には「我ナクテ後ニシヌバン人ナクバ飛ンデカヘレネ鷹島ノ石」という歌がありますね。砂浜に打ち上げられた石も向こうの島に帰りたいのだろうに、という。あの心情には打たれます。

社長の伊佐裕。「亡くなった家内がたいそうお茶が好きで、林屋先生のお話も聞いておりました。今日はお会いできて、本当にうれしく思っております」

設計の新谷和彦。「家は完成して引っ越された後、時間と共にその人の家になっていく。お伺いして、あ、完全にこの方の家になったな、と思うことがあります」

お父さまの気配を

守られた露地に見る

徳澤父が建ててから70年経ち、このたび手を入れていただきました。広間と小間はもとの通りの広さと配置に、床板や建具は洗いをかけて、そのまま使っていただきました。

林屋八畳の広間と、玉林院蓑庵を写した三畳台目の小間、そして一畳台目の茶室がありましたね。一畳台目は、裏千家の今日庵にもあって、茶室では最小です。これは“独楽”の場と思います。二畳足らずで、人と楽しい茶の湯を交わせるものではありません。だからお茶の究極は独楽の世界、とお父さまがつくられたときに話し合ったことがあります。

徳澤すぐ脇が露地で、茶室と庭が一体で独特の、不思議な感じでした。正式にお客さまをお招きすることはありませんでしたけれど、父は晩年にと考えていたようです。

床の間には、徳澤さんのお父さま、不洞庵の書「閑坐聴松風」が掛けられた。「これまでに見ない字だね」(林屋先生)、「若いころに書いたもののようで、本紙が出てきましたので最近になって表装致しました」(徳澤さん)。

林屋逗留していたときは、朝早くからお父さまが庭の掃除をなさっていましたね。ちょっと障子を開けていただけますか?

徳澤庭は、蹲踞も飛び石もそのままに、なるべく壊さないでくださいとお願いしたんです。

伊佐そのお気持ち、よくわかります。庭はずっと成長しているので、過去の時間とつながっているんですね。だから、思い出もつないでくれます。家は場であるけれど、庭の方に魂を感じる。庭は(亡くなった人とも)共に生きているという感じがありますね。

林屋懐かしいですねぇ。草むしりをしているお父さまが目に浮かびます。庭はつくってから落ち着くまでに10年はかかります。ここは昔のまま残っていて良いですね。もうお父さまのことで話すことはありませんか?

徳澤父が亡くなって30年、さすがにもうありませんね。

林屋きちんと過去のこととして、心の整理がついたのですね。よかったねぇ。

朝鮮でつくられた茶碗の一種で、ざっくりとした質朴な肌合いが特徴。16世紀頃に日本に渡来し、茶人の間で珍重され、茶碗のなかでも高位に位置付けられている。

[*2] 樂長次郎

陶工の樂家初代。千利休の指導のもと、手づくねでつくる柔らかい手触りを持つ楽焼を完成させた。

[*3] 炭点前

炉や風炉に炭をつぐ点前。

広間の障子を開けると、お父さまが丹精をこらした庭が現れる。「露地は、シダとヤマサカキなど下草でいいんだということをお父さまから教えられました」(林屋先生)。

『伊佐通信』7号(2016年)より転載

※内容は掲載時のものです