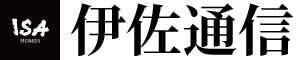

青木直己さん・金塚晴子さん

虎屋文庫顧問 青木直己さん

和菓子家 金塚晴子さん

虎屋文庫顧問 青木直己さん

和菓子家 金塚晴子さん

和菓子が誕生した時代、自然、素材、

そして人々の気持ちに思いを馳せる

「着せ綿ですね。菊の露を真綿に含ませて邪気を祓う重陽の節句に因むものです」。

青木さんが私たちに説明すると、金塚さんは微笑みながら、優雅な仕草で首筋を拭う真似をしてくださいました。その瞬間、清々しい菊の香が立ち上るようでした。

和菓子は、日本文化の粋を愛らしい姿に凝縮した小宇宙です。雅やかな味わいは、茶道の世界や各地の伝統行事で洗練され、独自の進化を遂げてきました。

練切「着せ綿」。菊の花に真綿をかぶせた様子を表現したものです。

青木直己さんは、老舗和菓子店・虎屋で展覧会の企画や論文を通じて和菓子の魅力を発信してきた方。昨夏(掲載当時)の「博古堂の色とかたち」展で素敵な和菓子をつくってくださった金塚晴子さんは教室を主宰、日常で和菓子を楽しむことを提案してきました。

金塚さんは、和菓子の魅力は花鳥風月を表す季節感にあるといいます。「たったひとつの和菓子が日常生活に優雅な時間をつくってくれます。景色を写し取るだけでなく、空間や時間までも表現できる素晴らしい一面を持っています」。青木さんは、菓銘や菓子の誕生した歴史に触れることでより楽しく和菓子をいただけるのでは、と話しました。想像力という感性でいただく和菓子の豊かさに気づかされます。

鳥籠に見立てた六角形の菓子器。螺鈿細工の精緻さが見事。

源氏物語に登場する「椿餅」。生地はニッキ風味の道明寺糒。餡は金塚先生のアイディア。

菓子の木型の数々。木彫技術の高さと、故事や花鳥風月の図案の妙が見所のひとつ。

『伊佐通信』5号(2015年)より転載

※内容は掲載時のものです

このお二人をナビゲーターに、展覧会とお話の会をを開催しました(2015年7月)。

「吉田さんは和菓子への情熱にあふれる方。収集した資料から、煉羊羹の誕生時期がより明らかになったこともあるほど」と青木さん。金塚さんは「和菓子全盛期につくられた木型を拝見するのが楽しみ。素材をどのように置いたか、色の表現の仕方は、など想像をかきたてられます」と語りました。

肉筆の引き出物菓子の図案帳に描かれた、松竹梅や吉祥紋の取り合わせのバリエーションは飽くことなく眺めてしまうほど。あつらえの文化の豊かさを感じさせます。

美術作家の永田哲也さんの作品も展示販売。寿ぎのデザインが彫り込まれた木型を和紙でかたどった立体作品は、祝う気持ちの美しさを伝えてくれます。

味わい・歴史・かたちの記憶などを掘り下げる展覧会となりました。

日本文化 和菓子あれこれ

慶弔の引き出物として使われた菓子盛合せの図案帳。手描きの吉祥紋や草花紋の美しさに心が和みます。

永田哲也さんの作品「おめでた尽くし吊り飾り 宝富士絶景」。

青木直己(あおき・なおみ)

虎屋文庫顧問、食と歴史の調査室主宰。東京・赤坂の虎屋にて長年和菓子に関する調査・研究に従事。大学で教鞭を取る傍ら、テレビなどで食に関する時代考証も担当。著書に『和菓子の今昔』(淡交社)など多数。

金塚晴子(かねづか・はるこ)

和菓子家・和菓子スタジオへちま主宰。レコード制作会社にて活躍中、一冊の本との出会いをきっかけに、和菓子づくりの道へ。以来注文菓子製作や教室を通じて、自由な和菓子の楽しみ方を伝える。著書に『花の和菓子のつくりかた』(淡交社)など多数。

吉田隆一(あおき・よしだ・りゅういち)

製餡業を営む傍ら、菓子教室を主宰。菓子研究への情熱から、木型などの道具、工芸品、資料を収集。2012年虎屋文庫にて開催の所蔵コレクションの企画展が、好評を博す。

永田哲也(ながた・てつや)

美術作家。時間と空間をテーマとした立体作品を制作。近年、吉祥柄を主とした和菓子の木型を西の内紙で型取り、日本の記憶を三次元で表現する「和菓紙三昧」を手がけている。

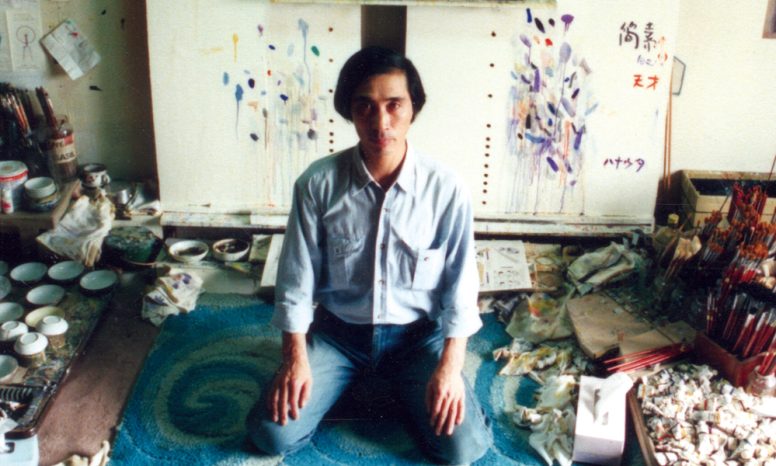

伊佐ホームズならではの

暮らしの提案を行う空間「ギャラリー櫟」

企画によっては駒沢住宅や茶室「未休庵」も連動して、生活空間におけるしつらいを繰り広げます。日本の住宅空間ならではの試みです。

左上:香月泰男〈うに〉―「香月泰男小品展」より

右上:黒田泰蔵〈白磁花入れ〉/橋場信夫〈無題〉/ウスタニ・ミホ〈Jufu Ⅰ〉―「日常の美展」より

左下:唐津焼 ―「鍋島緞通と唐津焼展」より