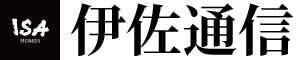

彫刻家 青野正さん

風にも水の流れにもなる

自由な鉄に導かれて

縄文土器のようなプリミティブな存在感と鉄の枯れた風合い。彫刻家・青野正さんの作品は、独特の造形美と鉄の風合いを愛するファンに支持されています。最近は韓国・ソウルで個展を開催したばかりです(掲載当時)。

ギャラリー櫟では、青野さんの作品を常設として展示販売しています。木、土壁、石、そして漆喰など、日本の住宅に使われる自然素材と鉄の相性が良いこともあり、伊佐通信でもご紹介した平成25年竣工の「吹抜けでつながる家」では、黒い木の塀に設置する表札と、蓮の実のようなLEDブラケットカバーの製作を依頼しました。

花器 ツララ / 鉄の風合いに茶花の風情がふさわしい。

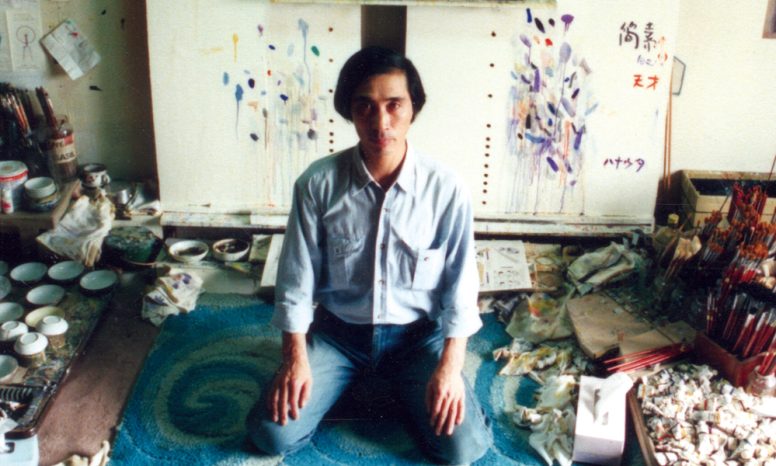

青野さんは鉄を溶断し凹凸をつけ、溶接するというシンプルな作業で、7メートルを超す大きな作品から、力強い表情の作品まで制作します。仕上げに塗装を施さないため表面は錆び、次第に朽ちていくのですが、「形あるものは無くなっていくもの。循環するもの。鉄も、500年後は風になる」というメッセージを込めているから。作品には「風壊」というタイトルをつけています。

花器(掛け花入れ)

花器(敷板付き)

ともに河原に流れ着いた鉄片と流木を組み合わせて制作している。この日、花を生けてくださったのは、料理家の田上委久子さん。

そんな青野さんが風炉釜を作り始めたのは、大学の後輩にあたる漆芸家との交流がきっかけ。青野さんの自宅を訪ねた際に、「風壊」を見て、「一部を切断して底をつければ風炉になるよ」と提案されたところから、茶道具に興味を持ち始めたのだそう。

「それまでは茶道具や茶道に興味がなかったのですが、彼の家で茶をいただいていると、室礼やものの選び方に感じるものがあった。特に物を“見立てる”ことに影響を受けました」と青野さんは顔をほころばせました。これらの作品は、林屋晴三先生と関係の深い「柿傳ギャラリー」でも展示されています。

風炉釜 銘「風壊」。風炉は彫刻作品から生まれた。

茶碗の形状を鉄で追求した意欲作。表面は食卓で使用できるよう南部鉄器同様の処理加工済み。

自然の造形から美を見出し、見立てることに俄然魅力を感じるようになった青野さんは、河原に打ち捨てられている鉄片や流木を素材として集め始めます。水の力で思いきり変形した姿だったり、赤く錆びついた表面だったり。でもそこが面白いし、見立てがいがある、と青野さんはいいます。

故郷・徳島の吉野川や地元の多摩川の河原を歩きながら素材を探すという青野さん。自然に晒された鉄の表情を生かした制作活動は、これからも続きそうです。

『伊佐通信』7号(2016年)より転載

※内容は掲載時のものです

青野正(あおの・ただし)

昭和30(1955)年徳島生まれ。昭和55(1980)年東京造形大学彫刻科卒業。鉄を溶断・溶接した造形作品を作り続けている。フジサンケイ・ビエンナーレ現代国際彫刻展特別賞、アートリゾート朝来2001野外彫刻展in多々良木’94大賞、ヤマノ男たちのモニュメント大賞など受賞多数。近年茶道具を探求している。

伊佐ホームズならではの

暮らしの提案を行う空間「ギャラリー櫟」

企画によっては駒沢住宅や茶室「未休庵」も連動して、生活空間におけるしつらいを繰り広げます。日本の住宅空間ならではの試みです。

左上:香月泰男〈うに〉―「香月泰男小品展」より

右上:黒田泰蔵〈白磁花入れ〉/橋場信夫〈無題〉/ウスタニ・ミホ〈Jufu Ⅰ〉―「日常の美展」より

左下:唐津焼 ―「鍋島緞通と唐津焼展」より