アニメーション監督

富野由悠季さん

住むところは人の悟性を育てる。

地面とつながる暮らしにこだわりたい。

「機動戦士ガンダム」の生みの親として知られ、数々のロボットアニメーションの監督や原作を手がけてきた富野由悠季さん。その作品は社会現象を巻き起こし、根強い熱狂的なファンをもつことでも有名です。今回はご自宅を訪問し、「私の流儀」についてお話を伺いました。

「家づくりにとりかかったのは10年前、60歳を超えたときです」

富野さんは、細かなところまですべて覚えている様子で、語り始めました。

「いちばんに考えたのが立地でした。これはどうしても譲れなかった。この先ずっと仕事をさせてもらえるとすると、クルマに乗らないで、歩いて無理なく職場と行き来できる場所がいい。ここが好きとか嫌いとか一切抜きで、職場と自宅が高低差なくフラットであることを優先させたのです」

通常のバリアフリーは、室内の段差をなくすことを指しますが、富野さん曰く「これが自分にとって最大のバリアフリー」。この家はなによりもまず、生涯現役を貫くための拠点なのです。

そしてもうひとつ、譲れない条件がありました。

「水の問題です。高台にあって水害を受けないことを考えました。本当は井戸水が出るところにしたかった。自分は神奈川県小田原の郊外で生まれ、井戸水で育てられましたからね。ここには井戸の跡があり、水脈があったということで自分を納得させていますが、いまはもう汲めない、とわかったときは本当にがっかりしました」

最終的に決まった敷地はアプローチが長く奥で開けた、いわゆる旗竿地。道路から奥まっており、通路にクルマも止められて合理的でもあります。そして、家づくりのパートナーとして選ばれたのが伊佐ホームズでした。

「僕の職業は個人業ですから、はじめから大手に頼む気はありませんでした。建物をアートとして考える設計者も気質がまた違う。伊佐ホームズくらいの規模だったら、マンツーマンで対応してくれて、よいものをつくってくれるだろうという勘が働いたのです。手がけた家を実際に見て、クオリティやつくりも気に入ってましたしね」

それから始まった具体的なプランづくり。打合せは毎回、富野さんと谷本の真剣勝負となりました。富野さんは間取りやさまざまなアイデアを自ら考え、スケッチを提示する。設計者はそれを受け止め、法規や条件に合わせて図面に落とし込む。富野さんはもっといい案はないかと突き詰める。当時、30代だった谷本は、20歳以上年上の巨匠を相手に「ついていくのが精一杯でした」と振り返ります。富野さんの容赦のなさはご自身にも向けられています。だからこその過程なのです。

「注文主は建物をつくることには素人です。でも、プロだったら全部わかっているとも限らない、現場慣れし過ぎたり、手癖があったりして見逃すこともあるはずです。

リビングのソファコーナー。大きな本を模したテーブルなど、個性的なインテリアコーディネートは主に奥様によるもの。窓の高さや大きさなどは日本建築で用いられてきた寸法を用い、居心地のよい空間となっている。

僕が考えた平面はほぼ正方形で、家の中心に大黒柱代わりの階段を据え、そのまわりに部屋があるというものです。地震で崩れないためにはこのかたちが合理的で強いと考え、大原則とした。ところがこれによって、いろいろな制限も出てきました。設計担当者の自由度もそうとう奪ったことでしょう。この原則がなければ、リビングを広くしたり、もっと見栄えの良いものをつくることもできた」

そう認めて、「実際、気に入っていないところもいくつかある」と打ち明けます。「でも、原因はすべて自分にありますから」と苦笑い。「伊佐ホームズさんには安心して暮らせる家をつくっていただいたと心から感謝しております!」と、ユーモア交じりの大声となりました。

「日本建築の寸法を尊重しようと思いました。それらは長い年月をかけて決まってきた使い勝手のよい寸法体系です。ダサイからといって簡単に否定するのはよくないだろう、天井を高くしたり窓をやたら大きくしても、10年経ったときに後悔するだろうと思ったのです」

富野邸では吹抜けをもつ居室や大きな建具はあえてつくらず、ほどよい広さをもつ部屋がつながっています。派手ではないけれど、理に適った居心地のよさがあります。

「最近の家は、見た目は素敵でも果たして本当に使い勝手がいいのだろうかと気になるものが増えたように思います。建築設計者は、現代的なルックスを求めすぎてはいけない。アーティスティックな部分への憧れがあり、造形に凝る機会を伺っているような設計者もいますが、自分はまったく理解できません。

ただ、設計者には住み手の言葉のなかから本当の要望を想像し、顧客に応じた案を“提案して差し上げる”という欲と気概はもっていてほしい。そうでないと、機械的な仕事になってしまいますから。相手の要望に、それ以上の案で応えてこそ専門家です」

ぴしりと言い切る厳しさは、そのままご自身の仕事に対する姿勢なのでしょう。

リビングの一角に置かれた、台座付きの引き出し家具。古今東西のグッズが違和感なくディスプレイされている。

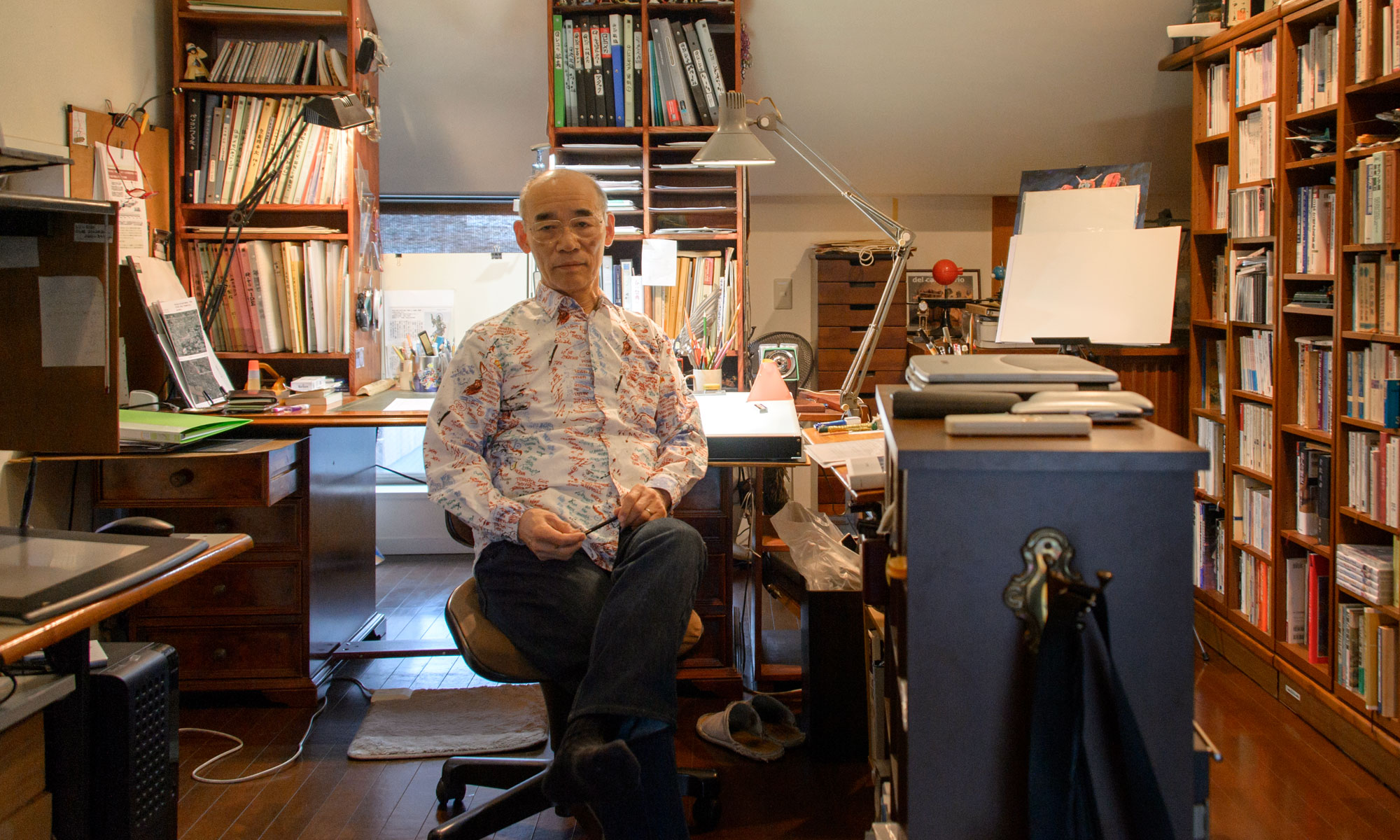

「多様なジャンルの本があるのは、論理的に物事を考えるために読書した結果が現れただけです。40歳を過ぎてからは、本を読んで勉強して物の考え方を手に入れないと、若い人に負けてしまいます。年をとればとるほど、基礎学力がなければ何も出てきませんから。

歴史や哲学、一般教養書まで多種多様な書籍で埋め尽くされた本棚。

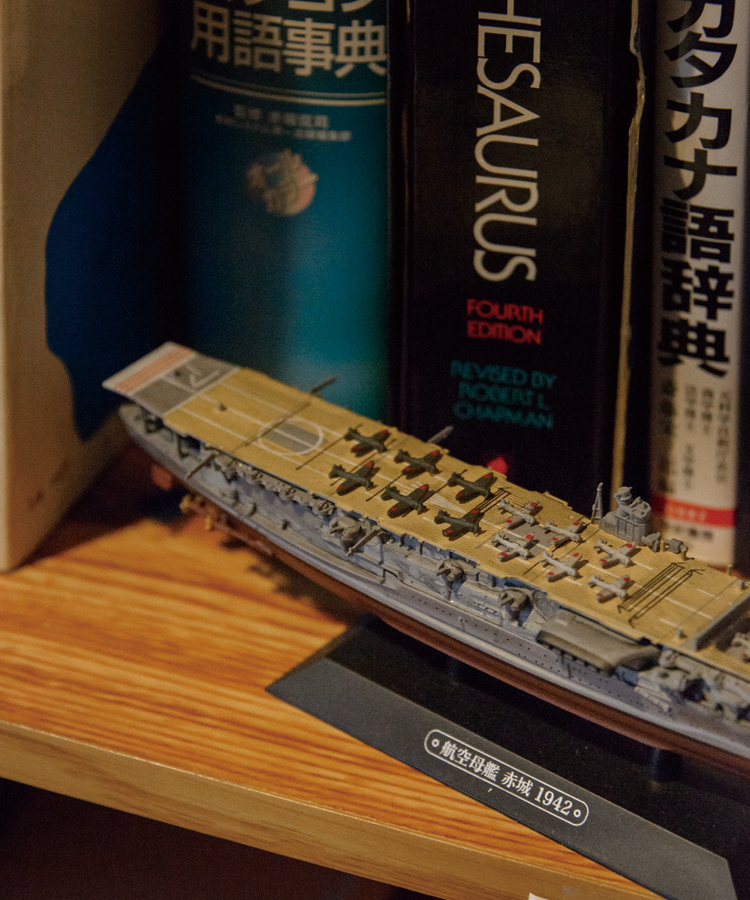

少年時代に熱を上げたという日本海軍の軍艦模型がそっと置かれていた。趣味というより資料のためという。

ストイックな富野さんの言葉に圧倒されながら書斎を見回すと、これまでに手がけたアニメ作品に登場するキャラクターや軍艦の模型がひっそりと置かれているのが目に入りました。

「身の回りに置くと引っ張られるので、仕事に関わるものはここではなるべく見ないようにしています。軍艦のシリーズも、中学時代に好きだったけれど当時は形やスケールが忠実にはわからなかったものについて、感覚として身に付けるために置いてあります。ディスプレイして人に見せるような暇があれば、次のものをつくっていたいですから」

富野さんは即座に「家は、悟性、つまり人の本性を育てるところです」と答えました。

「悟性のありようは、土地とつながっている部分があるのではないでしょうか。つい最近までは、庶民は地面に這いつくばって暮らしていました。それが高層住宅に住むようになって、悟性のあり方が揺らいでいるのではないかと感じています」

宇宙空間に浮かぶ人工の居住地「スペースコロニー」を作品で描いたご本人としては意外にも聞こえる言葉です。

「実をいうと、スペースコロニーは、大嫌いです。自分はマンションに住んだことがないのですが、地面の上でなければ暮らせないと思っている人間です。これからも地面とつながる暮らしにこだわりたいし、こだわっていいのではないでしょうか。

書斎。シナリオづくりや絵コンテの製作などが、この場で行われる。ファンにはたまらない場所だろう。

アナログな道具も目に入った。

富野邸を後にしたスタッフたちには、富野さんのエネルギーに圧倒されて、高揚感のようなものが残っていました。

全方位的に洞察し、思索し、条件を整理し、優先順位をつけつつ自分の生き方、考え方に合うものを徹底的に突き詰めるその姿勢。個人的な好みや欲を具現化するのではなく、風土によりそう家を理想とするその哲学。長く記憶に残る大事なことを教えられた、富野邸訪問でした。

『伊佐通信』5号(2015年)より転載

※内容は掲載時のものです

富野由悠季(とみの・よしゆき)

アニメーション監督、小説家、演出家。1941年生まれ。神奈川県小田原市出身。日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロに入社。『鉄腕アトム』などの演出を経て、フリーに。『海のトリトン』のチーフディレクターを経て『機動戦士ガンダム』の原作・総監督に。それまでのアニメを超える作風で、熱狂的な支持を得る。以降も『∀ガンダム』『聖戦士ダンバイン』『伝説巨神イデオン』『OVERMANキングゲイナー』『ガンダム Gのレコンギスタ』などを監督し、注目を集め続ける。作詞家、小説家、大学教授も務める。